사람의 피부색이 다양한 과학적 이유

세계 곳곳을 살펴보면, 인류는 마치 자연이 조화롭게 그려낸 팔레트처럼 다양한 피부색을 지니고 있습니다.

종잇장처럼 하얀 피부부터 깊고 짙은 갈색, 거의 검은 빛에 가까운 피부까지.

우리는 모두 같으면서도, 그렇게 다르게 태어났습니다.

그 다양성은 단순히 유전자에만 그치는 것이 아니라, 환경, 호르몬, 자외선, 진화, 영양 상태까지 포함한 피부 생리학의 결과물입니다.

피부색을 만드는 주인공, 멜라닌

사람의 피부색을 결정짓는 가장 핵심적인 요소는 바로 멜라닌(melanin)입니다.

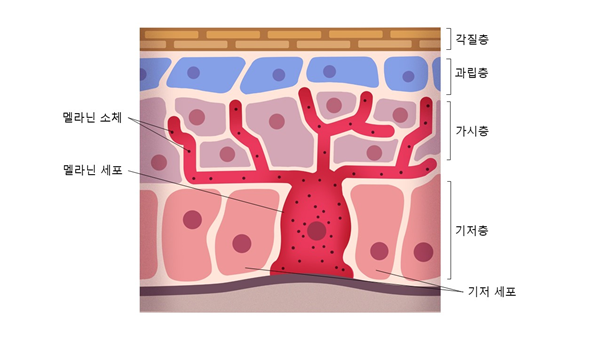

표피의 기저층에는 멜라닌 세포(melanocyte)가 존재하며,

이들은 길게 뻗은 팔처럼 생긴 세포 돌기를 통해 멜라닌 색소를 주변 세포로 전달합니다.

이 멜라닌은 우리가 흔히 알고 있는 것처럼 태닝을 유도하거나, 색소 침착을 유발하는 요소이기도 하지만,

실제로는 우리 몸을 자외선으로부터 보호하는 천연 방어막 역할을 수행합니다.

- 자외선은 세포를 파괴하고 DNA를 손상시킬 수 있는 강한 에너지입니다.

- 멜라닌은 이 자외선을 흡수하고, 피부가 손상되지 않도록 방어합니다.

햇빛을 많이 받을수록 멜라닌은 더 많이 생성되며,

이 때문에 여름철에는 피부가 어두워지고 겨울철엔 다시 밝아지는 현상이 나타납니다.

다양한 피부색은 어떻게 만들어졌을까?

피부색의 차이는 단순히 멜라닌 세포의 숫자에서 오는 것이 아닙니다. 실제로 인종이나 성별에 관계 없이 멜라닌 세포의 수 자체는 거의 비슷합니다.

진짜 차이는 한 세포가 만들어낼 수 있는 멜라닌 색소의 양과 그 종류에서 비롯됩니다.

예를 들어, 밝은 피부를 가진 사람의 멜라닌 세포는

보통 하나의 세포당 2~12개의 색소 입자만을 생성하며,

이들이 만들어내는 멜라닌의 대부분은 붉은빛이나 노란빛을 띠는 ‘페오멜라닌(Pheomelanin)’입니다.

페오멜라닌은 자외선을 흡수하는 능력이 상대적으로 낮기 때문에,

밝은 피부는 자외선 차단 효과가 약하고 쉽게 햇볕에 타거나 자극을 받을 수 있습니다.

반면, 어두운 피부를 가진 사람의 멜라닌 세포는

하나의 세포당 450~600개에 달하는 색소 입자를 만들어내며,

이들이 주로 생성하는 멜라닌은 짙은 갈색~흑색을 띠는 ‘유멜라닌(Eumelanin)’입니다.

유멜라닌은 자외선을 효과적으로 흡수하고 중화하는 능력이 뛰어나,

어두운 피부는 자외선 방어력이 훨씬 강하고 햇볕에 의한 손상에도 상대적으로 강한 편입니다.

유멜라닌이 많을수록 피부는 자외선에 강해지지만, 비타민 D 합성 효율은 떨어지게 됩니다.

즉, 피부색은 단순히 밝고 어두움의 차이가 아니라,

피부가 자외선을 인식하고 대응하는 방식의 차이이기도 합니다.

여자는 왜 남자보다 피부색이 옅을까?

대부분의 여성은 남성보다 피부색이 더 옅은 경향이 있습니다.

이 차이는 단순히 야외 활동량이나 사회적 기준 때문만은 아닙니다.

여성은 호르몬, 임신, 수유 등으로 인해 칼슘 요구량이 더 높고,

이를 흡수하기 위해 비타민 D 합성이 더 원활해야 하는 생리적 특성을 가지고 있습니다.

밝은 피부는 자외선을 더 많이 흡수하여 비타민 D를 효과적으로 합성할 수 있기 때문에,

여성은 생존에 유리한 방향으로 더 옅은 피부색을 갖도록 진화했을 것이라는 가설이 제시되고 있습니다.

단, 이러한 진화 방향은 지역과 유전적 배경에 따라 달라지며,

일부 지역(예: 포르투갈, 아일랜드, 멕시코)에서는 여성의 피부색이 더 진한 경우도 관찰됩니다.

피부색은 환경에 따라 진화해 온 생존 전략

사람은 털이 거의 없는 유일한 유인류입니다.

따라서 피부는 외부 환경에 가장 직접적으로 노출되는 ‘생존 장기’가 되었죠.

약 10만 년 전 아프리카에서 출발한 인류는 기후 변화에 따라 적도 → 중위도 → 고위도로 이주하며,

태양의 세기, 일조량, 복장, 영양 상태에 적응하면서 피부색 역시 진화해왔습니다.

적도 지방처럼 자외선이 강한 지역에서는 피부가 자외선으로부터 스스로를 보호해야 생존에 유리했습니다.

이 때문에 이 지역에 사는 사람들은 멜라닌 색소, 특히 자외선을 흡수하는 유멜라닌(Eumelanin)이 풍부한 어두운 피부색을 가지게 되었습니다.

유멜라닌이 많을수록 자외선 차단 효과가 크기 때문입니다.

반면, 일조량이 적고 태양빛이 약한 고위도 지역에서는 상황이 정반대였습니다.

자외선을 너무 차단하면 비타민 D를 충분히 합성할 수 없기 때문에, 오히려 자외선을 잘 받아들일 수 있는 밝은 피부색이 생존에 유리했습니다.

즉, 비타민 D 합성 효율을 높이기 위해 유멜라닌이 적고 피부가 옅은 방향으로 진화한 것입니다.

이렇듯 피부색은 단순한 외형이 아닌, 자연에 적응한 생리학적 전략의 결과물입니다.

피부색의 차이는 아름다움의 차이가 아니라,

각자의 삶과 환경에 적응해온 유일한 결과물입니다.

“피부는 태어난 그대로의 컬러도, 살아온 시간도 존중받아야 합니다.”

참고문헌:

답글 남기기